공영교가 대성다리인 줄 알고서

구임식(전 대우건설 부사장, 전 남지고등학교 총동창회장)

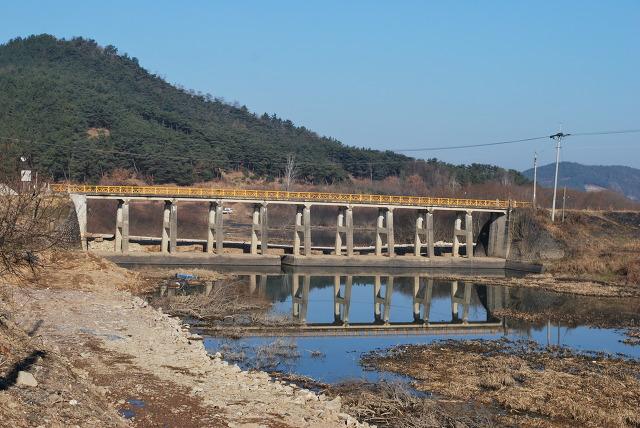

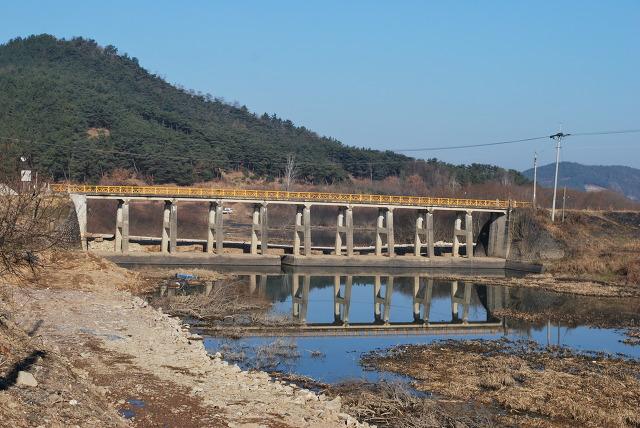

그 어릴 적 영남둑에 매일 소먹이로 가서 뛰놀고 장마철 물이 많으면 다이빙하던 그 다리가 공영교라는 걸 김홍돌 선생의 시를 읽고 알았다. 역시 선생님은 뭐가 달라도 다른가 봐, 우리 성사인의 옛 추억과 향수를 지필 줄 아는 마력도 가졌으니.....

오랜만에 들른 고향마을 대성리

사람 몸속의

뜨거운 혈관처럼 얽힌

낯익은 공영교의 난간

목젖에 걸려드는 그리움으로

두 손으로 잡자

그만

쇳가루가 후두둑 떨어진다

아버지의 살비듬 같은

세월의 껍질 앞에

핑그르르 눈물 고인다

이삼십년 후면 내게도 떨어질

저 세월의 껍질

아!가슴 밑바닥까지 시리다.

- 김홍돌 시인의 <공영교 난간에서>라는 작품 중에서 -

성사국민학교 출신이라면 남녀노소를 불문하고 영남둑에 얽힌 추억을 기억 못 할 사람은 아무도 없을 것이다. 학교를 파한 뒤 오후에 소먹이로 가면 누가 정해준 것도 아닌데 황새목 다리를 기점으로 우측으로는 관동소와 매전소가 좌측으로는 성사소들이 철저히 자기구역을 지켜왔다. 관동소와 매전소는 다시 둑을 경계로 늪 쪽으로는 관동소가 영남들 쪽으로는 매전소가 오후3시쯤까지 풀을 뜯다 보면 신전들어가는 다리에서 신전소와 상대포소의 경계라인을 인정하고 누가 시키지 않아도 관동소와 매전소는 간 길을 되돌아와 해 질 무렵이면 황새목 다리 출발점으로 정확하게 되돌아온다.

소들이 풀을 뜯고 있는 동안 코흘리개 우리들은 땅따먹기와, 멱감기,기마전놀이, 소똥벌레잡기에 여념이 없다가 물 건너간 소가 남의 농작물을 해쳐 소를 잃고 울면서 농작물 주인에게 사정하며 소고삐를 넘겨받은 추억을 한 번쯤은 다 갖고 있을 거야.

그때는(본인은 1960년대) 소먹이는 일 외에도 어깨에는 항상 꼴망태가 필수품이었지. 친구들과 늦도록 놀다가는 해질무렵 부랴부랴 꼴망태 채우느라 남이 고이 길러논 풀밭(그때는 자기땅에 풀을 남이 못 뜯어가게 관리를 했음:풀말긴다고 했음)을 습격하여 망태를 채우고 소이까리(줄)잡고 집으로 향하곤 했죠. 대표적으로 도둑풀 베는 곳이 늪 건너편 남의 밭 언덕 아니면 새꼴늪 수양버들 나무 사이 고이 길러 둔?(풀이름이 생각나지 않음, 누가 씨를 뿌려 재배했던 것 같은데).............

장마철 늪에 수위가 높아지면 대성다리(공영교)와 황새목다리에서는 어린것들이 겁도 없이 이마와 불알이 빨개지도록 수십 번씩 다리에서 뛰어 내리는 쇼를 벌였죠. 황새목 다리는 교량 높이가 낮으니까 저학년생들이 대성다리는 높아 고학년생들이 주로 이용했죠. 내 기억으로는 대성다리에는 교각아래 보가 설치되어 있어 물이 빠지면 그곳에 통발을 설치하여 미꾸라지를 잡아 시장에 내다 팔아 자녀들의 학비에 보태쓰곤 하는걸 본 것 같아요. 집에 손님이라도 오면 아침에 대성가서 미꾸라지를 사오는 심부름을 한 기억이 아슴푸레 납니다.

1962년도에 성사국민학교가 학암에서 성사로 옮긴 걸로 기억되는데, 학암에 학교가 있을 때는 소먹이는 둑에서도 학암출신들에게는 주눅이 들어 꼼작도 못했는데, 성사로(민두럼) 학교가 옮아온 이후로는 그 위세가 자연스레 성사로 넘어왔죠. 왜냐고요 똥개도 자기 집 앞에서는 50점 따고 들어가니까, 그것을 거스르다간 학교에 가면 괴롭히니까. 집이 가깝다고 학암학생들에게 황새목뚝에서, 정꼴 대성학생들 통학 길목에서 친구들 괴롭힌 사람들 지금 고해성사 하시죠.

오랜만에 바쁜 일과 속에서도 잠깐 옛고향의 추억과 향수를 불러 일으켜 준 김홍돌 선생과 성사컴의 멍석을 깔아놓고 갖은 어려움을 무릅쓰고 고향사람들을 위해 희생정신을 발휘하고 있는 허대열 선생에게 감사합니다. 당신들은 현직에 있는 학생들의 참선생님일 뿐만 아니라 성사국민학교 모든 동문들의 선생님이요, 계속하여 헌신과 노력으로 선.후배 모두에게 존경받고 사랑받는 선생님이 되어 주길 주제 없는 부탁드리며 잠깐 근무시간에 중얼거려 봤습니다. 성사국민(초등)학교 동문 여러분 화이팅!!!

- 윗글은 <성사초등학교 총동문회 홈페이지>에서 발췌함-